強みを活かすことの難しさ

私もそうですが、会社経営に関わるコンサルタントは「自社の強みを活かすことが成長の秘訣です」ということをしばしば口にします。

しかしこの「強み」を自覚することはかなり難しく「自社の強みは〇〇です」と明確に言える経営者の方は案外少ないなぁ、と感じています。

まあそれもそのはずで、よほど独創的な製品やサービスが無い限り、中小企業の持つ強みなんて「レスポンスの良さ」とか「懇切丁寧」とか、だいたい同じようなものですからね。

勝負は弱みで決まる

近代経済学の巨人であるリカード(英: David Ricardo、1772年 – 1823年)は、「豊かさの差は賢さの差ではなく 愚かさの差である」と喝破しています。

つまり彼は経済の世界では、弱点の差で勝負が決まると言っているのです。

経済のみならず、生物の世界でも一番足の遅いシマウマからライオンに捕まってしまいますし、物理の世界でも、鎖を強い力で引っ張ったらどこが切れるかというと一番弱いところですね。

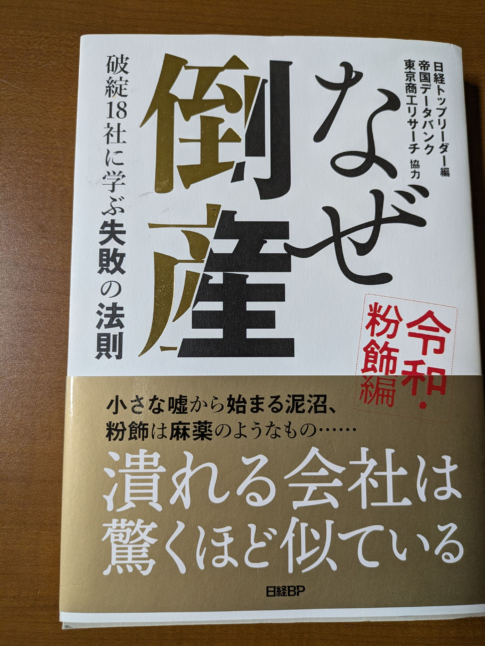

弱点克服をしない致命的なリスクについて書かれた本です

今回ご紹介する「弱点思考の経営」は勝負を決めるはずの弱点にあまりにもむとんちゃくな中小企業の経営者に、すぐやるべきことは弱点の克服つまり「風呂の栓をすぐ閉めること」を説いています。

弱点を克服できない3タイプ

著者の金子剛史さんは弱点を克服できない人を、次の3タイプに分けています。

弱点を見て見ぬふりをする人

「外部環境依存型」・・・業績不振につながる弱点があるのがわかっているのに、国策や景気のせいにしたり、部下のせいにしている経営者。

弱点に気づかない人

強みだと思っていることが弱点になっていることを知らない経営者。

きちんと利益計算をしてみると、自称ストロングポイントが全く利益を生んでなかった、なんてことがあります。

弱点をわかっても行動しない人

自分の弱点をわかって、それをさらけ出すことができない、社員と分かち合うことができない経営者。

自分の殻に閉じこもり情報共有しないのに、危機をみんなには察してほしいという身勝手さを「美学」と称しています(美学のところは沢田の主観)。

弱点克服には経営者の覚悟が必要

著者の金子さんは公認会計士の資格を持つ企業再建のスペシャリストらしく、具体的な数字を上げた実録や具体的な演習問題で、その解決法を示してくれています。

しかし、その一方で弱点克服には経営者の覚悟が必要、とも書いています。

自身や自社の弱点に面と向き合い、それを社内で公開し克服する覚悟があって初めて社員の協力が得られるのだとも書いています。

ホームランの練習よりランニングで基礎をしっかり

チームが危機に陥るとどうしても起死回生・一発逆転的な手段に頼りがちになりますが、金子さんの言う通り、弱点に向き合って克服していくことが常勝チームの第一歩なのかもしれませんね。